”お茶壺”ゆかりのお寺で聞く

都留の歴史と新たな町おこし~主役は”カッパ”?!~

長安寺

ようやく、この季節がやってきました。都留市の秋の風物詩「つる産業まつり」。今年(2025年)は、10月26日(日)に開催予定です。もちろん、恒例の「お茶壺道中行列」は今年も行われます(10時30分~長安寺前を出発予定)!

そこで今回は【お茶壺】に注目。実は、都留市内のあるお寺の前に、お茶壺型のモニュメントがあるのですが、皆さんはご存知でしょうか?そのお寺でお話をお聞きすると、お茶壺道中行列との縁や町の歴史、さらには、新たな町おこしの計画のお話まで・・・!

※お茶壺道中行列については過去の関連記事をご覧ください。①・②・③

お茶壺型モニュメントはお寺の前!寺宝もお茶壺!

市役所の玄関を出て、真っすぐ歩くこと約300m。赤を基調としたカラフルな門の手前に・・・。

市役所の玄関を出て、真っすぐ歩くこと約300m。赤を基調としたカラフルな門の手前に・・・。

ありました、お茶壺の形のモニュメントが。

腰掛けのような大きさで、周辺の雰囲気によく合っていて、見過ごしてしまわないようにご注意を!

お茶壺は、このモニュメントだけではありません。門をくぐった先にあるお寺・長安寺(ちょうあんじ)にも、寺宝としてお茶壺があるのです。前住職の花園光明さん、孫で副住職の龍智さんに詳しいお話をお聞きしました。

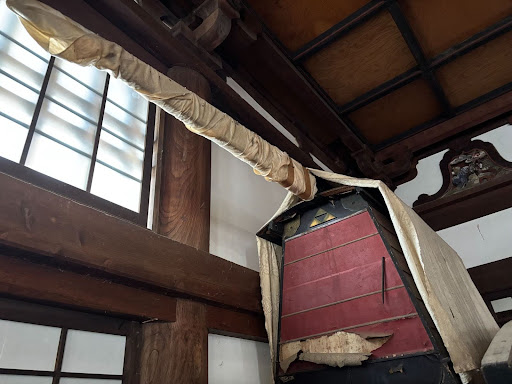

お茶壺道中行列と縁があるお寺・長安寺 市内最古の本堂には歴史を感じる貴重なものがたくさん!

◆長安寺◆

正式名は禅定山 智光院 長安寺(ぜんじょうざん ちこういん ちょうあんじ)。1585年(天正13年・安土桃山時代)、当時の郡内領主・鳥居元忠が開いた浄土宗のお寺。前領主・小山田氏の別荘跡を利用して建立され、当時、谷村城(現・都留市役所と谷村第一小学校)の真正面だったことから、かつての山号(お寺の名前における苗字のようなもの)は「前城山」。

火事で焼失してしまったものもあるが、古いものでは開基間もない頃の寺宝や資料が残されている。お寺の本堂は江戸時代に再建されたもので、山梨県の有形文化財。

また、敷地内には明治時代から続く青藍(せいらん)幼稚園も併設されています。

※長安寺に関する過去の関連記事はこちら

◆お話を聞かせてくださった花園光明さん・龍智さん◆

・花園光明(みつあき)さん(90)・・・前住職で青藍幼稚園理事長。山梨県内の公立高校で教員を務めた後、家業を継ぎ、長安寺23代目住職、青藍幼稚園園長を歴任。

・龍智(りゅうち)さん(28)・・・副住職で青藍幼稚園副園長。

のり:さっそくですが、長安寺の寺宝はお茶壺だとお聞きしました。どんなものなのですか?

光明さん:お寺が開かれてから4年後、1589年(天正17年)に、徳川家康から贈られたお茶壺です。長安寺を開山した初代住職の感貞和尚(かんていおしょう)は高僧(=徳の高い僧侶)として知られており、浄土宗の深い信者だった家康から「会ってみたい」と話がありました。しかし、住職は病気だったため会うことができず、それじゃあと、お見舞いにお茶を茶壷いっぱいに入れてくれた、ということなのです。当時、お茶も茶器も非常に高価なものでした。

のり:さっそくですが、長安寺の寺宝はお茶壺だとお聞きしました。どんなものなのですか?

光明さん:お寺が開かれてから4年後、1589年(天正17年)に、徳川家康から贈られたお茶壺です。長安寺を開山した初代住職の感貞和尚(かんていおしょう)は高僧(=徳の高い僧侶)として知られており、浄土宗の深い信者だった家康から「会ってみたい」と話がありました。しかし、住職は病気だったため会うことができず、それじゃあと、お見舞いにお茶を茶壷いっぱいに入れてくれた、ということなのです。当時、お茶も茶器も非常に高価なものでした。

のり:徳川家のお茶壺ということは、あのお茶壺道中のお茶壺ですか?

光明さん:いえ、家康がくれた茶壷ということで、時代はお茶壺道中よりももっと古いもので(※お茶壺道中:制度化されたのは1633年、三代将軍・家光の頃とされる)、長安寺の宝の第一号です。

この茶壷、実は口が欠けていて蓋もないんです。『いつからそうなったのか』が気になるところですが、江戸時代後期の地誌『甲斐国志』を見ると、家康から贈られたという記録と一緒に、すでに口が欠けた状態の茶壷が描かれているんです。ということは、欠けた原因も、蓋の行方も、もはや謎としか言いようがないんですよ。

のり:お茶壺道中と直接的には関わりはないけれど、とても貴重なお茶壺なのですね。

光明さん:本堂の隅に、お籠があるでしょう?実は、今、都留の町おこしで行われているお茶壺道中行列の籠はね、これを見本にして作ってもらったんだよ。

これは、江戸時代に使っていたらしいんだけどね、住職が偉い人のところへ訪問するときに乗っていたもので、開けてみると、身長は150cmくらいだったんじゃないかなというくらいの小さい籠なんです。

あと、私もお茶壺道中行列のお茶の口切(=茶壷の口を開けること)を2回させてもらったことがあるよ!

のり:意外なところに縁があったのですね!お茶壺道中からは少し話がそれますが、本堂は江戸時代(1725年)に再建されたもので、市内に今あるお寺の中で最も古いものなんですよね

光明さん:そうですね。昭和58年(1983年)に修復していますが、基本的な部分は江戸時代のままです。壁の彫りも、鮮やかな色で塗装されていますが、当時のものです。

江戸時代のものはたくさん残っていますよ。籠だけじゃなくて、鐘や阿弥陀像の一部もそうですし、とにかくいっぱい(笑)

時の流れの中で変わりゆくお寺・幼稚園の在り方を模索中

のり:さらに、長安寺の敷地内にある幼稚園・青藍幼稚園も、今都留市内にある幼稚園・保育園の中で最も長い歴史があるんですよね。

のり:さらに、長安寺の敷地内にある幼稚園・青藍幼稚園も、今都留市内にある幼稚園・保育園の中で最も長い歴史があるんですよね。

光明さん:はい。明治39年(1906年)に当時の住職がお寺の本堂の南側15畳を使って、青藍幼稚園がスタートして、今年創立120周年になりました。

江戸時代の終わりから明治にかけて、廃仏毀釈で仏教は一時衰退しました。

それでも「子どもたちに手を合わせることを教えたい」との思いから、幼稚園が始まる2年ほど前には、尋常小学校(当時は4年間の義務教育)を終えてなお学びたい子どもたちに、仏教や勉強を教えていたそうです。

その後に、義務教育期間が6年に延長され、お寺で学んでいた子どもたちは現在の谷村第一小学校に通うことになり、その代わりとして、幼稚園を始めたのだと思います。

のり:長い歴史の中で、幼稚園として大切にしてきたことはどんなことですか?

光明さん:「遊び」と「祈り」ですね。

まずは、子どもたちは、遊びの中でルールを身につけたり、自分の興味があるものを見つけて学びを深めていくのです。外遊びを中心に、先生たちにも「一緒に遊んでください」と伝えています。英語や体育指導もありますが、”〇〇ができるようになる”ではなく、遊びながら文化に触れ、親しむことが目的です。

もう一つは、明治時代から変わらず、手を合わせて、祈ることや命を「いただきます」ということを教えること。年長さんには、畳の歩き方やお辞儀の仕方などのお作法を知る時間も設けているのですが、お寺の幼稚園だからといって、特定の宗派を勧めたり、お経を教えたりすることはありませんよ。

のり:戦前からずっと、この場所で町の子どもたちを見続けてきたということですが、その間、町はどんな風に変化してきたのでしょうか?

光明さん:ずいぶん変わりましたよ。昔の谷村の町は、表通り(=国道139号)に問屋があって、裏通りまで長屋のように家が続いていて、裏通り側の人は借りて住んでいました。お八朔の際、表通りには紅白の垂れ幕や立派な神輿が出るのですが、裏通りは”提灯くらいは許す”と言われたほど、かなり貧富の差があったそうです。

戦時中は、幼稚園の子どもたちは出征する兵隊さんのために駅へ行き、旗を振ってお見送りをしたこともあります。軍歌も教えていた気がしますね。

戦後は、各家庭に機織り機があって、”ガチャマン景気”(織物が高く売れた好景気)と言われ、町はとてもにぎわっていました。それが、昭和30年代くらいから、機屋さんが徐々に減って、今度は学生の下宿の町として発展していきました。でもそれも、次第に都留文科大学の周辺に移ってしまって、谷村の町には何もなくなってしまった。特に夜は、人通りが本当に少なくなったと感じますね。

のり:時代や町の変化は、長安寺と青藍幼稚園にはどんな影響がありましたか?

光明さん:お寺としては、檀家さんが少なくなっています。寺離れや墓じまいっていうのかな。特にここ10年は、そういう方が増えましたね。

龍智さん:統計的にも、今、ちょうど「団塊の世代(1947~1949年生まれの世代)」と呼ばれる方たちでお亡くなりになる方がいらっしゃって、変な話、お寺ではお葬式があるんですよね。それが、この先20年後にはどんどん減っていく。やっぱり、それだけじゃ駄目だと感じています。

光明さん:昔は、お寺の存在が町の人たちにとって本当に大きかったと思います。例えば、火事が起これば、お寺は親代わりになって火元の住民と一緒に近所へ謝って回りましたよ。私は、父が谷村町大火の際に300軒くらい謝って回る姿を見ていました。他にも、名付けを頼まれることもありましたし、よろず相談役でしたね。

のり:青藍幼稚園としては?

光明さん:園としては、保育園的機能を求められることが多くなりましたね。

戦時中や戦後もそうでしたが、大人が働かないといけないとき、子どもを預かってほしいという声が増えます。現代も共働き世帯が増えて、今は特に幼稚園で預かることができる3歳よりも前、1~2歳児から預かってほしいという人が本当に多くて。幼稚園だけでやっていくのが厳しく、平成27年から保育園機能も持つ「認定こども園」として運営しています。

ただ、保護者の方には、できるだけ子どもと一緒に過ごす時間を作ってくださいね、一緒に育てていきましょうね、とお伝えしています。

新たな町おこしとなるか?!目指すは「カッパ寺」

のり:お寺としても幼稚園としても厳しい時代ということですが、それを乗り越えるために、これからやっていきたいことなどはありますか?

光明さん:お寺としても幼稚園としても、人が集まる場所・町の中心でありたいと思いますね。

龍智さん:実は、今新しく考えていることがあるんですが、幼稚園の前にカッパの親子の像があるのをご存知ですか?

のり:お茶壺のモニュメントの斜め向かいにありますよね!あれは一体・・・?

龍智さん:あれは、約20年前に、都留ロータリークラブの方が建ててくださったものです。カッパ像の前に、寺川から引いた小さな池があるのですが、一時期、ごみが捨てられ、川まで汚れてしまったんです。

光明さん:昔の谷村の川は、水が綺麗で水量も多く、染色工場もありました。町のみんなで、川の水をせき止めて、川底を掃除することもありましたよ。本当に綺麗だった。

龍智さん:だから、もう一度、カッパが住めるくらいに水が綺麗な町にしようと、啓発のために建てられた像なんです。僕が子どもの頃に突然建って(笑)、気付けば風景の一つになっていたのですが、今年幼稚園が創立120年ということで、改めて着目したんです。

今年の夏の盆踊り大会は、「カッパ」を取り入れました。

盆踊り大会自体は毎年恒例の夏のイベントで、盆踊りと縁日を親子で楽しんでいただくのですが、

今年は園児みんなにカッパの画を描いてもらい飾ったり、カッパ音頭を踊ったりと、かっぱふぇすを開催しました。

最初は幼稚園やお寺から始めて、どんどん広がって、川も町も綺麗になって、それが都留のPRに繋がってほしいですし、その中心を長安寺が。いずれ「カッパ寺」と呼ばれるようになって、たくさんの人が集まる場所になったらいいなと思います。

のり:カッパ寺!その計画、ワクワクしますし、すごく楽しみです!

龍智さん:「不易流行(ふえきりゅうこう)」という言葉がありますが、昔から変わらないものの中に新しいものを取り入れること。良いものが変わらないためにこそ、変わることが必要。そんな思いでやっています。頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします!

<取材後記>

都留市内で子育てをしていて、実はよく耳にするのが「私も青藍の卒園生!」。120年という歴史の通り、本当にたくさんいらっしゃいます。園やお寺にはたくさんの資料が残されていて、中には120年前の園児が写る集合写真も!写真の色合いや洋服、髪型などからも、時代の移り変わりを感じられました。

都留市内で子育てをしていて、実はよく耳にするのが「私も青藍の卒園生!」。120年という歴史の通り、本当にたくさんいらっしゃいます。園やお寺にはたくさんの資料が残されていて、中には120年前の園児が写る集合写真も!写真の色合いや洋服、髪型などからも、時代の移り変わりを感じられました。

また、「カッパ寺」計画が始まるずっと前から、青藍幼稚園では水の大切さを伝えようと、手洗い場の蛇口の下に桶を設置しています。昔、桶に水をためて使っていた名残で、現在では水が出しっぱなしだと桶から水が溢れるため、水がもったいないと目で見てわかるようになっているのです。

常に「町を良くするにはどうしたらいいか」「子どもたちに何ができるだろうか」と考え続けているお二人の姿が印象的でした。今回は3時間を超えるインタビューとなり、大変恐縮ながら、全てをこの記事に書ききることができないほどで、本当に熱い思いを持っていらっしゃることが伝わってきました。

コメント